3.2. Wirtschaftsweise

3.2.1. Bedingungen, Techniken und Produkte der Landwirtschaft

von Eva-Maria Lerche

Die Landwirtschaft in der FNZ war weit mehr als heute von der Natur abhängig und unterlag weit stärker dem Einfluss von Klima und Witterungsschwankungen. Die Bodenqualität ließ sich aufgrund mangelhafter Möglichkeiten der Düngung, Bewässerung und Unkrautbekämpfung nur eingeschränkt beeinflussen, die einfachen Geräte erforderten einen hohen Arbeitsaufwand. Noch 1850 wurden für einen Hektar Getreideland mit Mähen, Dreschen und Ablagern 240 Arbeitsstunden benötigt, heute sind es nur noch elf Stunden (Siuts, Geräteforschung, 150).

Unterscheiden lassen sich verschiedene Gebiete, in denen der Schwerpunkt der Landwirtschaft auf dem Getreideanbau oder der Viehzucht (z.B. Almen) lag. Hinzu kommen Gebiete, in denen Sonderkulturen wie der Weinanbau dominierten.

Im 16. Jh. wurde in vielen Regionen in Folge des Bevölkerungswachstums und steigender Getreidepreise der Kornanbau ausgedehnt. Dies erfolgte durch Wiedernutzung der im Spätmittelalter wüst gewordenen Ackerflächen, verstärkte Nutzung von Gärten, Urbarmachen von Wald- und Moorflächen und Versuche, dem Meer Land abzugewinnen. Da die Weideflächen nicht ausgedehnt wurden, ging in den Getreidegebieten die Viehhaltung zurück, wodurch der ohnehin existierende Düngemangel verschärft wurde.

In der FNZ wurden verschiedene Versuche unternommen, die Landwirtschaft zu intensivieren. Auf theoretischer Ebene rezipierten Humanisten die antiken Agrarschriftsteller, allerdings ohne Nutzen für die Praxis; seit dem 16. Jh. sind so genannte Wirtschaftsbücher und verschiedene Schriften mit praktischen Anleitungen nachgewiesen. Hierbei sind auch Bemühungen v.a. im 18. Jh. zu nennen, den Viehbestand zu erhöhen (z.B. durch Kleeanbau).

3.2.1.1. Pflanzenproduktion

Weit verbreitet war die Drei-Felder-Wirtschaft (im Wechsel: Wintergetreide Roggen/Weizen; Sommergetreide Gerste/Hafer; Brache), daneben existierte aber eine Vielzahl anderer Fruchtfolgesysteme. Bei sandigen Böden folgte oft schon nach einem Jahr die Brache, bei guten Böden war eine Vier- bis Fünf-Felder-Wirtschaft möglich. Bei der Koppelwirtschaft in feuchten Küstenregionen wie Mecklenburg und Schleswig-Holstein wurde das Land im Wechsel vier Jahre lang als Getreideacker bzw. Viehweide genutzt. Diese in der zweiten Hälfte des 18. Jh. aufkommende Wirtschaftsform war aber erst nach Aufhebung des Flurzwangs möglich.

Auf den Getreidefeldern wurden Gerste, Hafer, Weizen, Hirse, Mais, Buchweizen und v.a. Roggen angebaut. Dabei schwankten die Erträge erheblich, stiegen aber im Laufe der FNZ an.

Eine Intensivierung der Landwirtschaft erfolgte durch die Verbesserung der Fruchtfolge und die Bebauung der Brachflächen (Besömmerung) mit Leguminosen (Erbsen, Bohnen, Wicken), Rüben und Kohl.

Diese führten dem Boden wichtige Nährstoffe (Phosphat, Kali, Stickstoff) zu und erhöhten damit den Ertrag der folgenden Getreideernte. In den Gärten wurden Kohl, Spinat, Salate, Möhren, Rüben, Bohnen, Erbsen und Linsen angebaut. Im 18. Jh. setzte sich die Kartoffel durch und entschärfte die Ernährungssituation.

Zu den Produkten der Selbstversorgung kamen in der FNZ v.a. in Gebieten mit günstiger Verkehrsanbindung zunehmend Handelspflanzen wie Flachs, Hanf, Raps (Öl), Hopfen und Färbepflanzen (Krapp, Waid, Wau). Diese wurden z.B. in Thüringen von Kleinstellenbesitzern angebaut. In klimagünstigen Lagen am Oberrhein und in Württemberg expandierte im 16. Jh. der Weinanbau. Eine intensive, auf den Markt ausgerichtete Gartenbewirtschaftung konnte in der Nähe von städtischen Absatzmärkten entstehen, z.B. im Breisgau.

3.2.1.2. Viehhaltung

Die Viehhaltung war für die bäuerliche Produktion unentbehrlich, zugleich aber ein hoher Kostenfaktor. Die durch den hohen Futterverbrauch teuren Pferde wurden v.a. gehalten, wenn Gespanndienste für den Grundherren geleistet werden mussten. Fehlte dieser Zwang, wurden häufig Rinder als Zugtiere eingesetzt. Neben der Funktion als Zugtiere lieferten die Rinder Mist – eine der wenigen Düngemöglichkeiten – und Milch. Für die Fleisch- und Eierproduktion wurde Federvieh gehalten, hinzu kamen Schweine, Ziegen und u.U. Bienenstöcke, die Wachs und Honig einbrachten.

Die Verbesserung der Viehzucht, v.a. der Rinderzucht, scheiterte in der FNZ an Futtermangel. Im Sommer fehlten ausreichende Weidemöglichkeiten, im Winter stand oft nur Strohhäcksel für die Stallfütterung zur Verfügung. In der Folge waren die Rinderherden extrem anfällig für Seuchen. Erst im 18. Jh. erfolgte ein verstärkter Futteranbau v.a. von Klee, der die Viehhaltung voranbrachte und damit auch eine bessere Düngung ermöglichte.

3.2.1.3. Geräte

Die wichtigsten Ackergeräte waren der Pflug, der Haken, die Egge und die Walze; geerntet wurde mit der Sichel, Sichte oder Sense. Hinzu kamen Mistgabeln, Rechen, Spaten, Schaufeln, Hacken etc. Während mit dem Haken der Boden nur aufgerissen wurde, konnte mit dem Beetpflug die Scholle auch gewendet werden. Eine Innovation, die auf das 15. Jh. datiert wird, stellt die Erfindung des Kehrpfluges dar, der die Vorteile von Beetpflug und Haken (das Wenden des Bodens und das Pflügen in beide Richtungen) vereinte. Der Haken wurde in der Regel von Ochsen, der Pflug von Pferden gezogen. Nach dem Pflügen wurde der Acker mit der Egge bearbeitet, um den Boden zu glätten und aufzulockern. Nach der Aussaat, die breitwürfig von Hand erfolgte, wurden mit Hilfe der Egge die Körner mit Erde bedeckt. Die hölzernen Eggen wurden seit dem 16. Jh. teilweise mit Eisenzinken ausgestattet, die hohen Eisenpreise verhinderten aber eine rasche Ausbreitung dieser Innovation. Erste Hinweise auf die Verwendung von Ackerwalzen bei größeren bäuerlichen Betrieben finden sich in der Mitte des 15. Jh. Sie dienten dem Zerkleinern der Schollen und der Bodenverdichtung, um ein schnelles Austrocknen zu verhindern. Bei kleineren Betrieben wurde hierfür aber weiterhin ein Schollenhammer verwendet.

Die Ernte des Getreides erfolgte mit der Sichel, Sichte oder Sense. Die Sensenmahd setzte sich v.a. in Nord- und Ostdeutschland durch, während im Süden oft noch bis zum Ende des 19. Jh. der Sichelschnitt üblich war. Als Grund für die Ausbreitung der Sense nennt Wiegelmann (Wiegelmann, Arbeitsteilung) den großflächigen Getreideanbau der ostdeutschen Gutswirtschaften aufgrund lohnender Handelsmöglichkeiten, der eine Intensivierung und damit auch Modernisierung der Landwirtschaft erforderte.

Das Dreschen des Getreides erfolgte im Herbst und Winter mit dem Dreschflegel, danach mussten noch Unkrautsamen und verdorbene Körner von Hand ausgelesen werden, da Verunreinigungen v.a. durch Mutterkorn immer wieder zu (tödlichen) Krankheiten führten.

3.2.2. Arbeitsorganisation in der bäuerlichen Haus- und Familienwirtschaft

von Eva-Maria Lerche

Die Arbeitsorganisation in der bäuerlichen Wirtschaft der FNZ lässt sich nicht unabhängig von den sozialen und politischen Gegebenheiten betrachten. Der bäuerliche Betrieb war eingebunden in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Grund- und Landesherrn (Agrarverfassungen) und in die Regeln der Dorfgemeinde, die z.B. den Arbeitsablauf bei der Bestellung der Dorfflur kollektiv bestimmte. Die Arbeitswelt und das soziale Leben bildeten eine Einheit, die sich nicht trennen lässt, sowohl in Bezug auf das dörfliche Leben als auch in Bezug auf das Zusammenleben und Wirtschaften innerhalb eines Haushaltes.

Kennzeichnend für die Organisation der bäuerlichen Tätigkeiten war die im Gegensatz zu heute fehlende Trennung von Produktion, Reproduktion und Konsumtion. Otto Brunner hat hierfür in den 1950er Jahren den auf Wilhelm Heinrich Riehl zurückgehenden Begriff des „ganzen Hauses“ aufgegriffen und als eine Theorie der „Alteuropäischen Ökonomik“ dargelegt (zu Konzept und Kritik vgl. Forschungskonzept „Ganzes Haus“). Dabei bedeutet der Begriff „ganzes Haus“ nicht nur die Einheit von Produktion und Reproduktion, sondern auch das Zusammenleben der Kernfamilie (Besitzerpaar und Kinder) mit Knechten, Mägden und unverheirateten, auf dem Hof arbeitenden Verwandten in einem Haushalt. Die Mägde unterstanden der Hausmutter, die Knechte dem Hausvater; das Gesinde war aber zugleich in die dörflichen Sozialstrukturen eingebunden (Spinnstuben, Bruderschaften).

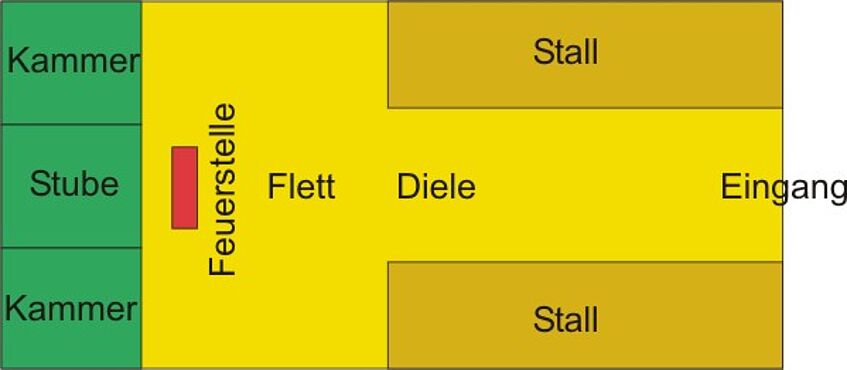

Während Brunner in den vormodernen Haushalten eine uneingeschränkte Herrschaft des Hausvaters sah, hat die Geschlechterforschung herausgearbeitet, dass die bäuerliche Wirtschaft von dem Besitzerehepaar als „Arbeitspaar“ (Heide Wunder) geführt wurde. D.h. auch die Hausmutter hatte eine existenzielle Rolle und damit Gestaltungsmacht im „ganzen Haus“. Sichtbar wird die fehlende Trennung der einzelnen Tätigkeiten durch die frühneuzeitlichen Haus- und Wohnstrukturen; die wenig differenzierten Räume wurden multifunktional genutzt. In den niederdeutschen Hallenhäusern z.B. wurde ein Großteil der häuslichen Arbeiten auf dem Flett (Wohnbereich der Diele) durchgeführt, auf dem sich auch die Kochstelle als zentraler Ort des Hauses befand.

Grafik: Niederdeutsches Hallenhaus

3.2.2.1. Arbeiten auf dem Hof

Auf dem Hof mit der dazugehörenden Hofstatt und dem Garten gab es eine Vielzahl von Arbeiten zu verrichten. Zu nennen sind z.B. die Bearbeitung des Gemüsegartens und die Pflege des Viehs (Federvieh, Rinder, Schweine, evtl. auch Bienenstöcke für Honig und Wachs). Außer täglichem Kochen und Reinigungsarbeiten stand die Verarbeitung von Feld- und Gartenfrüchten, Milch und Fleisch auf dem Programm. Zu der Lebensmittelwirtschaft kam v.a. in den arbeitsarmen Wintermonaten die Herstellung von Stoffen und Kleidung wie Spinnen, Flachshecheln, Weben, Schuhflicken. Dies erfolgte für den Eigenbedarf, aber in den klein- und unterbäuerlichen Schichten zunehmend auch als zusätzliche Einnahmequelle. Außerdem wurden landwirtschaftliche Geräte hergestellt und repariert. Reparaturen und Anbauten am Haus wurden selbst durchgeführt, bei größeren Bauten wurden Landhandwerker hinzugezogen. Nach der Ernte beschäftigte das Dreschen des Korns bis weit in die Wintermonate hinein die Hausbewohner.

3.2.2.2. Feldarbeiten

Die Dorfgemeinschaft bestimmte über die Nutzung der Dorfflur und der Allmende, die „allen gemeinsam“ gehörte. Für das gemeinsame Hüten der Tiere auf den Weiden wurde ein Dorfhirte bezahlt. Die Bestellung des Feldes führte jeder Bauer selbst durch, musste sich aber, da die Felder in der Gemengelage lagen, an gemeinsame Termine des Pflügens, der Aussaat und der Ernte halten und Überfahrrechte gewähren. Die schwere Pflugarbeit galt grundsätzlich als Männerarbeit und wurde vom Bauern oder seinem Großknecht durchgeführt. Hilfsarbeiten wie das Führen der Zugtiere (bei Viereranspannung) oder das Hüten der Tiere (bei zwei Gespannen, die im Wechsel eingesetzt wurden) fielen Jungen, aber auch Frauen zu. Angehörige unterbäuerlicher Schichten, die zwar über ein Stück Land, aber weder über Zugtiere noch einen Pflug verfügten, konnten den Acker gegen ein Pfluggeld (auch in Form von Arbeitsleistung) von den Bauern beackern lassen. Während der Erntezeit mussten alle Haushaltsmitglieder mitarbeiten, bei Bedarf und finanziellen Möglichkeiten auch weitere TagelöhnerInnen. Bei der Ernte setzte sich – abhängig von der Technik – eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung durch.

3.2.3. Subsistenzwirtschaft

von Reemda Tieben

Die vormoderne Ökonomie war eine in mehrerlei Hinsicht eng an die Natur gebundene Wirtschaft: Der Einsatz von Energie und Technik, mit denen in modernen, kapitalistischen Ökonomien die Produktivität der Arbeit gesteigert wird, befand sich auf einem niedrigen Niveau und steigerte sich bis zum 18. Jh. kaum (Schlögl, Die Agrarkonjunktur im 16. Jahrhundert). Deshalb blieben die agrarische wie gewerbliche Produktion in hohem Maß an natürliche Voraussetzungen gebunden. Schwankungen der Naturverhältnisse wurden sehr schnell zu „Naturkatastrophen“, die sich negativ auf den Wirtschaftsertrag auswirkten.

Die genannten Makrostrukturen vormodernen Wirtschaftens wurden bedingt durch und waren analog zu besonderen Formen (betriebs-)wirtschaftlichen Verhaltens auf der Mikroebene. Die Forschung hat dafür den Begriff der Subsistenzökonomie geprägt. Er meint, dass individuelles Wirtschaften nicht am Ziel der Gewinnmaximierung, sondern an der Sicherung eines „angemessenen“ Bedarfes orientiert war (Schlögl, Die Agrarkonjunktur im 16. Jahrhundert). Als Subsistenzwirtschaft wird also eine Wirtschaftsweise bezeichnet, in der die Haushalte (bäuerliche Familienwirtschaften, auch herrschaftliche Haushalte) primär für den Eigenbedarf produzierten. In dieser Wirtschaftsweise fallen Produktions- und Konsumgemeinschaften zusammen, so dass die gesellschaftliche Arbeitsteilung nur wenig ausgebildet war. Subsistenzwirtschaft ist ein typisches Kennzeichen vorindustrieller Gesellschaften; sie steht im Gegensatz zur kapitalistischen Marktwirtschaft der Industriegesellschaften, in der Güter und Dienstleistungen über den Markt verteilt werden (Pfaffen/Ineichen, Susistenzwirtschaft).

Wirtschaften wurde in der Subsistenzökonomie als „Nullsummenspiel“ begriffen. Aus der Zielsetzung der Subsistenzsicherung und einer Einschätzung der Wirtschaft als „Nullsummenspiel“ ergab sich ein Verhaltensmodell, das von der Forschung mit den Schlagworten „Mußepräferenz“, „Risikominimierung“ und „Unterproduktivität“ bezeichnet wurde. Aus diesen drei Merkmalen einer Subsistenzökonomie ergaben sich drei weitere Merkmale, nämlich die Gebrauchswertorientierung, die im Gegensatz zur Tauschwertorientierung in Wirtschaftssystemen steht, das Prinzip der „ausreichenden Nahrung“, das in der Frühen Neuzeit in der ländlichen Gesellschaft mit dem Quellenbegriff der „Hausnotdurft“ beschrieben wurde, und das Ziel des Gruppeneinkommens im Gegensatz zum individuellen Einkommen in Wirtschaftssystemen (Groh, Strategien, 67ff.). Die vormoderne Wirtschaft war - dies ergibt sich aus den letzten Ausführungen - in einem starken Maß „sozial eingebettet“ („embedded economy“) (Polanyi, The Great Transfomation). Sie war an wirtschaftsfremde Faktoren der sozialen Ordnung gebunden und dementsprechend eine „politische Ökonomie“, d.h. Wirtschaften wurde durch kollektiv orientierte Normen und Entscheidungen geregelt und limitiert (Schlögl, Die Agrarkonjunktur im 16. Jahrhundert; Groh, Strategien, 66).

Subsistenzwirtschaft in einer reinen Form existierte wohl zu keiner Zeit. Subsistenzorientierte Haushalte waren nämlich aus zwei Gründen keine geschlossenen Systeme und konnten sich nicht ausschließlich selbst versorgen: Erstens mussten sie gewisse Produkte wie Salz oder Metallwaren fast überall ertauschen oder zukaufen. Zweitens waren sie in herrschaftliche Strukturen eingebunden und deshalb verpflichtet, Überschüsse für die Herrschaft zu produzieren. Wenn anstelle von Naturalabgaben Geldleistungen gefordert wurden, mussten Bauernbetriebe trotz grundsätzlicher Subsistenzorientierung für den Markt produzieren, um sich das notwendige Bargeld zu verschaffen (Pfaffen/Ineichen, Susistenzwirtschaft).

Zwischen den Agrarzonen differierte der Grad der Selbstversorgung: Als am weitesten von der Subsistenzwirtschaft entfernt gilt das vor- und nordalpine Gebiet, das sich seit dem Spätmittelalter zusehends auf die Produktion von Vieh, Butter und ab dem 16. Jh. von Hartkäse für den Export spezialisiert hatte und nur noch wenig Getreide anbaute (Pfaffen/Ineichen, Susistenzwirtschaft).

Der Subsistenzgrad unterschied sich auch je nach Schichtzugehörigkeit innerhalb der ländlichen Gesellschaft. Am größten war er im Allgemeinen bei Bauern mit mittleren Höfen, die im Stande waren, zu normalen Zeiten ihre Hausmitglieder zu versorgen. Sie hatten eine niedrige Marktanbindung und traten nur in bescheidenem Maße als Käufer in Erscheinung. Angehörige der unterbäuerlichen Schichten waren als Lohnarbeiter und als Käufer vorwiegend agrarischer Produkte in den lokalen Markt eingebunden. Großbauern erzielten hohe Überschüsse, die sie besonders in Teuerungsjahren mit Gewinn verkaufen konnten (Pfaffen/Ineichen, Susistenzwirtschaft).

Der wirtschaftliche Aufschwung des Hochmittelalters mit Städtegründungen und Wiederbelebung des Handels gilt als Beginn eines langfristigen, in seinen Ausmaßen allerdings schwierig einzuschätzenden Prozesses der Kommerzialisierung bestimmter Arbeitsbereiche. Zurückgedrängt wurde die Subsistenzwirtschaft ebenso durch die Protoindustrialisierung: Heimarbeiter konsumierten agrarische und gewerbliche Produkte und verfügten über Einkommen. Insgesamt betrachtet muss man aber trotz dieser Entwicklungen für die FNZ von einer Mischform von Subsistenzwirtschaft und Marktwirtschaft ausgehen. Für den Großteil der Bevölkerung blieben die Deckung des Eigenbedarfs und „Risikominimierung”, „Mußepräferenz” und „Unterproduktivität” Leitprinzipien des wirtschaftlichen Handelns. Erst durch Agrarmodernisierung und Industrialisierung veränderte sich die Wirtschaftsweise zu einer Markwirtschaft (Pfaffen/Ineichen, Susistenzwirtschaft).

3.2.4. Agrarkonjunkturen, Marktbeziehungen

von Markus Baltzer

Konjunkturelle Schwankungen stehen für die Fluktuationen von Produktionsfaktoren und ihren Renten sowie für die Fluktuation von Preisen (absolut in Form von Inflation und Deflation sowie relativ zwischen verschiedenen Gütern und Produktionsfaktoren). Bis zum 19. Jh. stellten die Preise von Agrarprodukten, insbesondere die von Getreide (Weizen, Roggen) die wichtigsten Indikatoren für konjunkturelle Schwankungen dar.

Dabei wiesen Agrarkonjunkturen eine ganz unterschiedliche Periodizität auf. Bis ca. 1850 spielte die nicht parallel verlaufende Entwicklung der Bevölkerung und der landwirtschaftlichen Ressourcen in den konjunkturellen Schwankungen eine wichtige Rolle. Verantwortlich dafür war ein Kreislauf, der dadurch in Gang gesetzt wurde, dass mit zunehmender Bevölkerung vermehrt schlechte Böden für den Anbau von Grundnahrungsmitteln erschlossen wurden, so dass das Grenzprodukt der Arbeit und damit der Reallohn sank. Dadurch entstanden unterbäuerliche Betriebe, deren landwirtschaftliche Erträge den Eigenbedarf nicht mehr decken konnten, so dass sie Grundnahrungsmittel auf dem Markt zukaufen mussten. Die steigende Nachfrage führte entsprechend zu Preissteigerungen bei den Grundnahrungsmitteln.

Anhand von Getreidepreisreihen lassen sich folgende langfristigen konjunkturellen Schwankungen identifizieren:

- Aufschwung des „langen 16. Jahrhunderts“: Vielerorts stiegen Preise und Bevölkerung seit dem Ende des 15. Jh.s an, so dass anders als im Spätmittelalter nicht Absatzkrisen sondern Versorgungskrisen das Bild bestimmten. Diese zeichneten sich dadurch aus, dass in den Teuerungsjahren eine Preisschere zwischen dem für das Grundnahrungsmittel Brot benötigten Getreide und den „besonderen“ Nahrungsmitteln wie Fleisch, Butter und Schmalz zu beobachten war. Während die Preise für die „Luxusgüter“ genauso wie die Preise für Holz, Kohlen, textile Rohstoffe und Fertigwaren wenn überhaupt nur wenig zulegten, kam es bei den Getreidepreisen zu dramatischen Anstiegen (gemessen in Silbergewicht stieg der Getreidepreis in Deutschland von 1500 bis 1600 um das Zweieinhalbfache, in England um das Vierfache und in Frankreich um das Fünffache). Dies hatte zur Folge, dass der größte Teil des Lohnes für den Grundbedarf aufgewendet werden musste, was wiederum einen sinkenden Absatz der anderen Waren nach sich zog, wodurch letztlich eine höhere Arbeitslosigkeit gefördert wurde. Der Verknappung des Warenangebots folgten während des Dreißigjährigen Krieges eine Reihe von Hungersnöten in Deutschland.

- „Krise des 17. Jahrhunderts“ (vgl. oben „langes 16. Jahrhundert“): In dieser Phase ist ein Rückgang bzw. eine Stagnation von Bevölkerung und Getreidepreisen zwischen dem zweiten Viertel des 17. Jh.s bis vielerorts Mitte des 18. Jh.s zu beobachten. Verglichen mit dem übrigen Europa fielen die deutschen Getreidepreise vom zweiten zum dritten Viertel des 17. Jh.s am stärksten, bevor sie sich dann umkehrten, was vermutlich mit der Bevölkerungsbewegung in den deutschen Territorien zu erklären ist. Bei den Preisen für gewerbliche Erzeugnisse und bei den Löhnen ist eher ein verhaltener Rückgang bzw. eine Stagnation in diesem Zeitraum zu beobachten.

- Der Zyklus der industriellen Revolution: Ab der zweiten Hälfte des 18. Jh.s kommt es wieder zu einer verbreiteten Bevölkerungszunahme. In diesem Zusammenhang ist auch wieder ein Preisanstieg der Agrarprodukte zu beobachten, während die Löhne zurückblieben. Nach der Subsistenzkrise von 1815/17 erfolgte ein allgemeiner Preisrückgang, der u.a. dank einer Produktivitätssteigerung durch die Industrialisierung und die Agrarreformen zustande kam. Gleichzeitig war aber auch ein Unterkonsum (Pauperismus) zu beobachten.

Grundsätzlich setzten im Laufe des 18. Jh.s eine Reihe miteinander zusammenhängender grundlegender Wandlungsvorgänge ein. Dazu gehörten neben dem Bevölkerungswachstum die Kommerzialisierung der Landwirtschaft, die Expansion des ländlichen Gewerbes („Protoindustrialisierung“), die „Finanzrevolution“ und die Etablierung eines weltweiten Handelssystems. Gerade im 18. Jh. war aufgrund des starken Bevölkerungswachstums der zu Beginn beschriebene Kreislauf zu beobachten, der dazu führte, dass es zu einer weiteren großen Expansionsphase der Anbauflächen kam. Dies allein reichte jedoch nicht zur Versorgung der größer gewordenen Bevölkerung aus, so dass dies und die steigende Nachfrage zu einer Intensivierung der gewerblichen Warenproduktion, der so genannten „Proto-Industrialisierung“ führten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass anders als in der Industriegesellschaft (spätes 19. Jh.) eine „gute“ Agrarkonjunktur in der Zeit davor in der Regel gerade keine Steigerung des Lebensstandards der breiten Bevölkerung bedeutete, sondern vielmehr Massenarmut und soziale Ungleichheit nach sich zog.