3.4. Funktionen der Landgemeinde

von Reemda Tieben

Mit Landgemeinde bezeichnet man einerseits auf der politisch-rechtlichen Ebene eine politische Körperschaft mit „öffentlichen Rechten“ und einem abgegrenzten territorialen Gebiet, die in der exklusiven - also nicht für alle Gemeindeeinwohner offenen - Gemeindeversammlung konstituiert wurde. Andererseits kann man mit Landgemeinde auch die Gruppe der in dem Siedlungsbereich lebenden Einwohner, ihr Territorium und ihr alltägliches Leben kennzeichnen.

Die Hauptfunktionen der politisch-rechtlichen Landgemeinde lassen sich mit den drei Schlagworten Wirtschaft, Politik, Religion beschreiben. Dementsprechend regelt die ländliche Bevölkerung die wirtschaftlichen und die politischen Belange nach innen (innerhalb der Gemeinde) und nach außen (in Bezug auf die Herrschaft) durch die Gemeindeversammlung bzw. Gemeindeämter und -satzungen. Außerdem werden in der Gemeinde die Selbstverwaltungskompetenzen im religiösen Bereich ausgeübt. Hinzu kommen noch weitere Funktionen, die sich nicht auf die politisch-rechtliche Ebene der Gemeinde beziehen, sondern auf das alltägliche Leben: Die Gemeinde stellte einen „Heiratsmarkt“ zur Verfügung, sie bot Geselligkeit und sozial unterschiedlich zusammengesetzte Formen der Gemeinschaft (z.B. unter Hausvätern oder Heranwachsenden), war aber auch eine Konfliktgemeinschaft. Im Folgenden werden aber nur die drei Hauptfunktionen näher beleuchtet.

In der Landgemeinde, meist entstanden im Zuge der Auflösung der Villikationsverfassung, wurde dem Regelungsbedarf der wirtschaftlichen Nutzungsgenossenschaft Genüge getan. Im Verlauf des Spätmittelalters wurden die partikularen grund- und leibherrlichen Bindungen der einzelnen Höfe zunehmend durch die wirtschaftliche Nutzungsgenossenschaft überlagert, so dass v.a. in Dorfsiedlungen eine enge Zusammenarbeit zwischen der ländlichen Bevölkerung zustande kam, die durch die Gemeindeversammlung mit den gemeindlichen Beamten und manchmal per gemeindlicher Satzung geregelt wurden (Holenstein, Bauern, 13).

Im politischen Bereich existierte die politische Körperschaft der Gemeinde neben den lokalen grund-, gerichts- und ortsherrschaftlichen Instanzen, d.h. sie konkurrierte oder kooperierte mit ihnen. Über eigene Organe und Ämter wurden Selbstverwaltungskompetenzen und politische Funktionen ausgeübt, Normen und Satzungen erlassen sowie eine Sanktions- und Zwangsgewalt gegenüber den Gemeindeeinwohnern ausgeübt (Holenstein, Bauern, 14).

In Bezug auf den politisch-rechtlichen Begriff von Gemeinde kann man davon sprechen, dass auch im religiösen Bereich Selbstverwaltungskompetenzen der Kirchengemeinde v.a. durch die Institution der Kirchenpflegschaft ausgeübt wurden. Durch die Kirchenpflegschaft wurde das Einkommen und Vermögen der lokalen Kirche verwaltet. Bezieht man sich auf einen Begriff von Gemeinde, der das alltägliche Leben in der Gemeinschaft beleuchtet, so ist darauf hinzuweisen, dass die Kirchengemeinde eine Kult- oder Sakralgemeinschaft bildete. Religion, Kirche und ihre Riten strukturierten das Weltbild der ländlichen Gesellschaft in der Kirchengemeinde.

3.4.1. Gemeinde als Wirtschaftseinheit

von Reemda Tieben

Im Verlauf des Spätmittelalters wurden die grund- und leibherrlichen Bindungen der einzelnen Höfe zunehmend durch die Dorfgemeinde überlagert. Die bäuerliche Nutzungsgenossenschaft und ihr Regelungsbedarf trieb die Entwicklung zur Dorfgemeinde entscheidend voran, so dass sie sich neben dem Haus als zweite maßgebliche Einheit der Organisation und Vergesellschaftung in der ländlichen Gesellschaft etablierte (Holenstein, Bauern, 13).

„Eine wirksame gemeindliche Kooperation, eine verbindliche Ordnung der Nutzung der Flur, war zentrale Bedingung der dörflichen Wirtschaft. Zu regeln waren alle Bereiche, in denen sich „Recht” und Interessen überschnitten, und alle Bereiche kollektiven Wirtschaftens, die die Einigung auf einen anerkannten Modus verlangten” (Beck, Unterfinning, 52).

Die Höfe und Kleinstellen der Voll- und Kleinbauern bildeten keine autarken Einheiten. Sie waren – abhängig von den lokalen Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen – mehr oder weniger eng in ein System der Kooperation und Koordination mit den benachbarten Häusern eingebunden. Diese Zusammenarbeit wurde meist über die korporative Organisation der Gemeinde vermittelt. (Holenstein, Bauern, 13) Besonders in Gebieten mit geschlossener Dorfsiedlung und Felderwirtschaft regelte die Gemeinde die lokale Agrarwirtschaft, während diese Funktion in Gebieten mit Einzelhofsiedlung, wo keine Feldgemeinschaft der Höfe existierte, zurücktrat. (Holenstein, Bauern, 15)

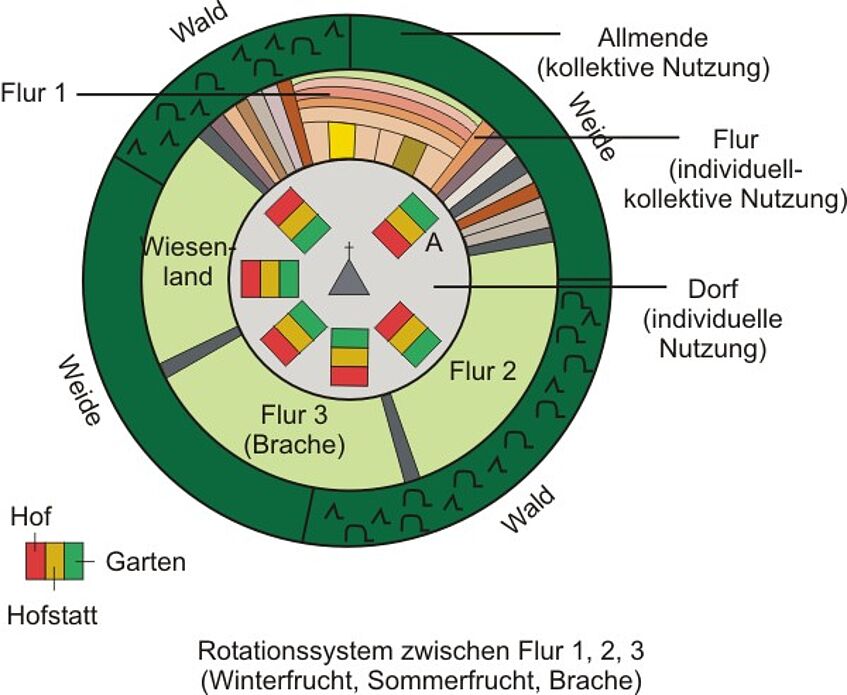

Die räumliche Aufteilung einer Dorfmark soll hier kurz idealtypisch vorgestellt werden:

Graphik und Text: Dorfmark

Anhand dieses Nutzungsschemas wird klar, dass eine verbindliche Ordnung der Nutzung der Flur und der Allmende eine zentrale Bedingung der dörflichen Wirtschaft war (Beck, Unterfinning, 52). In der Gemeindeversammlung wurden folgende Aufgaben geregelt und festgelegt:

Die individuellen sowie kollektiven Arbeiten mussten räumlich und zeitlich abgestimmt werden. Die Nutzungsrechte und -zeiten der einzelnen Dorfbewohner an der Allmende mussten festgelegt werden. Die Reparatur von Straßen und Wegen wurde gemeinschaftlich beschlossen und durchgeführt. Für die Reparatur der Wege, aber auch für andere Aufgaben wie das Hüten der Tiere wurde auf Kosten der Gemeinde Personal angestellt. Über die Ausgaben aus dem Gemeindehaushalt, z.B. für Personal, wurde entschieden. Außerdem verhängte die Gemeinde Bußen und Sanktionen bei Verstößen gegen diese Ordnung.

Einerseits führten die vielfältigen Regelungsbedürfnisse in der Gemeinde zu häufigen innerdörflichen Auseinandersetzungen, denn in der Gemeindeversammlung setze sich meist die bäuerliche Oberschicht durch, während die Kleinbauern und die Landarmen bzw. Landlosen oft gar nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen durften oder dort keine ausschlaggebende Stimme hatten. Daher wurden die unterbäuerlichen Schichten häufig marginalisiert und die bäuerliche Oberschicht hatte mit Widerstand zu rechnen.

Andererseits bildete sich - sobald wirtschaftlicher Druck von außen (seitens der Herrschaft) auftrat - ein gemeinschaftlicher Interessenverband der Gemeinde. Die wirtschaftliche Teilhabe am Gemeindegut schuf ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Nutzungsberechtigten, das zum Widerstand gegen herrschaftliche Druck genutzt werden konnte.

3.4.2. Gemeinde als politisch-rechtlicher Verband

von Antje Flüchter

Die ländliche Gemeinde stellt in politisch-rechtlicher Hinsicht die Institution dar, welche die sie unmittelbar betreffenden Angelegenheiten regelte. Arbeits-, Sozial- und politische Ordnung waren dabei schwer zu trennen. Die wichtigsten Aufgabenbereiche waren:

- die Organisation von dörflicher Arbeit und Wirtschaft;

- der Schutz der genossenschaftlichen Interessen;

- die lokale Rechts- und Friedenswahrung und dementsprechend die Wahrung des dörflichen Friedens;

- die autonome oder von herrschaftlicher Seite übertragene Wahrnehmung politisch-herrschaftlicher Funktionen (Territorialstaat und ländliche Gesellschaft).

Zur ländlichen Gemeinde im politischen Sinne gehörten ähnlich wie in der Stadt nicht alle Einwohner, sondern diejenigen, die an den kommunalen Rechten wie Pflichten teilnahmen. Dies waren vor allem die reicheren Einwohner, die Hausväter, die eine eigene Hofstelle besaßen und/oder eine Parzelle innerhalb der Dorfgemarkung bewirtschafteten. Diese Gruppe wird oft als Nachbarn oder Dorfpatriziat bezeichnet. Die Aufnahme in die Landgemeinde wurde meist von dieser autonom entschieden. Voraussetzung waren dafür vor allem die Vermögensverhältnisse, teils auch die ehrliche und eheliche Abkunft des Anwärters. In der Mehrheit bestand die Gemeinde aus Männern, nur in Ausnahmefällen kam es vor, dass Witwen, die einem Haushalt vorstanden, teilnahmeberechtigt waren. Im Laufe der FNZ wurden allerdings auch zunehmend nicht „spannfähige“ Kleinstellenbesitzer in die Gemeinde aufgenommen. Der verfassungsgeschichtliche Blick auf die ländliche Gemeinde, der sich vor allem auf Institutionen und Ämter sowie politische Partizipationsmöglichkeiten konzentriert, wird in der aktuellen Forschung kritisiert (z.B. Troßbach, Historische Anthropologie, 104ff.). Die Gemeinde als politisch-rechtlicher Verband ist eine und nicht die einzige Perspektive auf die ländliche Gesellschaft.

Bei den mehr oder weniger selbstverwaltenden Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten der ländlichen Gemeinde ist es schwierig, allgemeine Aussagen zu treffen. Die folgenden (allgemeinen) Strukturmerkmale beziehen sich auf ländliche Gemeinden, die in einem Dorf zusammenlebten. In Regionen, in denen Einzelhöfe oder Streusiedelungen vorherrschten, entwickelten sich andere Formen der kommunalen Kooperation. Wieweit es einer Gemeinde gelang, unabhängige Verwaltungsstrukturen auszubilden, lag an ihrem Verhältnis zur Grundherrschaft. Dieses Verhältnis gestaltete sich regional sehr verschieden: Es reichte von gegenüber der Grundherrschaft relativ freien Gemeinden (Kommunalismus), über Gemeinden mit einem oder mehreren Grundherren bis hin zur Zugehörigkeit zu einer Gutsherrschaft. Hinzu kam im Verlauf der FNZ eine regional unterschiedlich verlaufende Durchdringung des ländlichen Raumes durch die Landesherrschaft.

Die Gemeinde war nicht nur Befehlsempfängerin der Landes- und Grundherrschaft. Die ältere historische Literatur verstand die ländlichen Gemeinden vor allem als unterdrückt und machtlos (z.B. Otto Brunner und Günther Franz). Dies entsprach durchaus der Sicht und dem Willen der frühneuzeitlichen Obrigkeit, welche die Bauern als unmündige Untertanen in den Herrschaftsverband integrieren wollten. Seit der sozialwissenschaftlichen Wende, den Arbeiten Peter Blickles (Konzept des Kommunalismus) und noch intensiver mit den neueren Ansätzen der Historischen Anthropologie wird aber betont, dass die ländlichen Gemeinden ihr politisches und soziales Leben, zumindest sofern es die Gemeinde bzw. das Dorf selbst betraf, selbstständig und autonom regelten. Dennoch benötigte die bäuerliche Selbstverwaltung meist eine herrschaftliche Absicherung bzw. Zustimmung. Diese wurde aber kaum verweigert. Denn lange Zeit verfügte die Herrschaft gar nicht selbst über einen Verwaltungsapparat, der diese Funktionen hätte erfüllen können. Die Landesherrschaft war also auf die Verwaltungskompetenzen der Gemeinden angewiesen. Die Gemeinde als politisch-rechtlicher Verband funktionierte daher in Kooperation oder Konkurrenz zu grund-, gerichts-, orts- und landesherrschaftlichen Instanzen.

Die Landgemeinde als politisch-rechtlicher Verband manifestierte sich vor allem in zwei Bereichen:

- institutionell in den Gemeindeämter und Gemeindeinstitutionen;

- rechtlich in den Dorfordnungen und Weistümer.

3.4.2.1. Institutionen und Ämter

Die Amtsträger, die vor allem mit kommunalen Aufgaben betraut waren, wurden oft von der Gemeinde selbst gewählt, während diejenigen, deren Aufgaben herrschaftliche Interessen betrafen, eher von der Herrschaft selbst eingesetzt wurden.

Der zentrale Ort der bäuerlichen Selbstverwaltung war die Gemeindeversammlung, die mehrmals im Jahr zusammentrat. Der leitende Ortsbeamte war der Ortsvorsteher. Sein Amt war durch eine „Janusköpfigkeit“ gekennzeichnet, war der Ortsvorsteher doch sowohl der Repräsentant der Dorfgemeinde als auch der Vertreter der Herrschaft im Dorf (Holenstein, Bauern, 19; Dülmen, Dorf, 49). Mit dem Ausbau der landesherrlichen Verwaltungstätigkeit wurden die Ortsvorsteher stärker zu landesherrlichen Agenten herangezogen (Territorialstaat und ländliche Gesellschaft), gleichzeitig spielten sie aber auch oft eine wichtige Rolle im bäuerlichen Widerstand. Daneben gab es kollegiale Organe der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zur gemeindlichen Selbstverwaltung gehörte auch die interne Rechts- und Friedenswahrung und damit eine auf die Gemeinde bezogene Satzungs- und Strafkompetenz. Die Gemeinde erließ Gebote und Verbote (Bauernwillküren, -beliebungen) und bestrafte deren Übertretungen durch die dörfliche Gerichtsbarkeit. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Rechts- und Friedenswahrung nicht nur durch diese institutionalisierte Form dörflicher Gerichtsbarkeit ausgeübt wurde. Ebenso wichtig war die soziale Kontrolle durch verschiedene und mit der Gemeinde im politisch-rechtlichen Sinne nicht identische Gruppen, wie den Frauen oder den Burschenschaften (Rügebrauchtum, Charivari), oder durch soziale Sanktionen wie dem Ausschluss aus Heiratskreisen.

Obendrein gab es auch noch verschiedene bezahlte Bedienstete einer Gemeinde, kirchlich definierte Amtsträger und nicht zu vergessen die Hebamme.

3.4.2.2. Gemeinde und Recht

Auch die innere und rechtliche Ordnung in den ländlichen Gemeinden entwickelte sich regional verschieden und im Rahmen wie in Wechselbeziehung zur herrschaftlichen Umwelt. Dietmar Willoweit sieht diese Entwicklung zwischen den Polen von Verbot und Zwang (Zwing und Bann des Gerichts- oder Grundherren) und Schöffenrecht und Einung der ländlichen Gemeinden (Willoweit, Verfassungsgeschichte, 90). Hier soll der Schwerpunkt auf Letzterem liegen.

Die Gemeindeverfassung wie andere rechtliche Regeln des Zusammenlebens in einer Gemeinde wurden durch Dorfordnungen und Weistümer bestimmt. Dorfordnungen und Weistümer hatten einen gewohnheitsrechtlichen Inhalt, lokale Geltung und regelten verschiedene Aspekte der bäuerlichen Lebensverhältnisse (Fragen der Gemeindeverfassung und -organisation, Regelung der Landwirtschaft, der Sicherung des Dorffriedens, der Taxierung von Bußen etc.) (Werkmüller, Weistümer).

Diese Form eines rechtlichen Rahmens der dörflichen Gemeinde gab es in ihrer vollen Ausprägungen nicht überall, aber wesentliche Elemente lassen sich in allen Dorfverfassungen finden. Dazu gehört aber immer die Absicherung der öffentlichen Ordnung, sowie dass dörfliche Angelegenheiten von Mitgliedern der Dorfgemeinde wahrgenommen wurden.

Weistümer, Dorf- bzw. Gerichtsordnungen gehören zu den zentralen Quellen der Geschichte der ländlichen Gesellschaft.

Diese Verschriftlichung des ländlichen Rechts setzte im Spätmittelalter ein und erreichte seinen Höhepunkt zwischen 1450 und 1600. Im Verlaufe des 16. Jh.s gewannen – auch unter dem Einfluss der Konfessionalisierung – sitten- und kirchpolizeiliche Anordnungen an Gewicht. So wurde nun vielfach Fluchen und Gotteslästerungen aber auch Spielen und Tanzen unter Strafe gestellt. Im 17./18. Jh. ersetzten zunehmend obrigkeitlich erlassene Dorfordnungen die alten Weistümer. In diesem Prozess spiegelt sich der Übergang vom herkömmlichen Gewohnheitsrecht zum Gesetzesrecht. Bei dieser Umstellung kam es häufig zu Protesten, vor allem wenn die Gemeinden ihr „gutes altes Recht“ bedroht sahen (vgl. Chronologie).

3.4.3. Gemeinde als Kirchengemeinde

von Antje Flüchter

Gemeinde als Kirchengemeinde konstituierte sich durch die Pfarrkirche, die meist der Mittelpunkt eines Dorfes war. Die Verbindung zwischen Dorf und Kirchengemeinde war in den meisten Regionen des Reichs im Laufe des Spätmittelalters immer enger geworden.

3.4.3.1. Die Kirche als Bereich der gemeindlichen Selbstverwaltung

Der genossenschaftliche Charakter der Pfarrgemeinde hatte sich zusammen mit ihrer politischen Selbstorganisation ausgebildet (Borgolte, Kirche, 100-101). Wie sich „Gemeinde als sozial-politischer Verband“ im Spannungsfeld zwischen gemeindlicher Selbstverwaltung, Grundherr und Landesherr befand, steht die Kirchengemeinde zwischen Selbstverwaltung, Patronatsherr und kirchlichen Institutionen.

Die Kirchengemeinde musste für den Unterhalt des Pfarrers sowie der Kirchengebäude und den Friedhof aufkommen. Ihre Einnahmen setzten sich vor allem aus dem Zehnt und den Kirchenbußen zusammen. Verwaltet wurde sie durch die Institution der Kirchenpflegschaft, die mit dem Niedergang des Eigenkirchenrechts entstanden war.

Zu einer Kirche gehörten zwei Vermögensmassen:

- Das Pfarrkirchenvermögen oder die Pfarrpfründe, die unmittelbar für den Lebensunterhalt des Pfarrers bestimmt war, über die dieser also das Nutznießerrecht hatte.

- Das Vermögen, das aus Stiftungen u.ä., herrührte, die so genannte fabrica ecclesiae. Dieser Teil unterstand der Aufsicht der Kirchenmeister und sollte für den baulichen Unterhalt der Kirche, die Kirchenbeleuchtung und ähnliches verwandt werden.

Ähnlich wie bei den „weltlichen“ Beamten einer Gemeinde war auch die Selbstständigkeit der Kirchenpfleger regional verschieden. Mancherorts waren sie dem Patronatsherren rechenschaftspflichtig oder die Rechnungslegung über das Kirchenvermögen wurde durch landesherrliche Beamte, Schöffen und Kirchmeister überwacht.

Die Kirchenpfleger waren oft mit den gemeindlichen Amtsträgern identisch, meist wurden sie ebenfalls von der Gemeindeversammlung bestimmt.

Welchen Einfluss diese Kirchmeister auf das geistliche Leben der Pfarrei hatten, ist umstritten. Auch wenn kirchenrechtlich der Gemeinde keine Mitsprache in geistlichen Angelegenheiten zugesprochen wurde, übte sie doch eine gewisse Kontrolle über ihren Geistlichen aus, so in bezug auf die Residenzpflicht, die Pünktlichkeit der Messen, die Form der Sakramentsspendung, aber auch auf den Lebenswandel der Geistlichen.

3.4.3.2. Die Kirchengemeinde als Sakralgemeinde bzw. als Kultverband

Die Kirchengemeinde bildete aber vor allem eine Kult- oder Sakralgemeinschaft. Religion wie magisches Weltbild prägte die ländliche Gesellschaft der FNZ. Die Kirche und ihre Riten strukturierten das Leben ihrer Mitglieder (v.a. Taufe, Hochzeit, Tod – rites des passages) wie den Jahresverlauf (kirchliche Hochfeste, Erntedank). Die Kirche versprach mit ihren Heilsgütern die Sicherung des Seelenheils, brachte aber durch Prozessionen und andere Riten auch den göttlichen Segen auf die Felder und andere Bereiche des ländlichen Wirtschaftens. Dabei sind die eigentlich kirchlichen Riten von volksmagischen Bräuchen zu unterscheiden.

In dieser Hinsicht hatte – vor allem der katholische – Pfarrer eine wichtige Mittlerfunktion zwischen Kirche/Himmel und Welt. Typisch für die FNZ ist aber, dass diese Funktion des Pastoren ihn nicht unbedingt über die Gemeinde heraushob. Vielmehr ist charakteristisch, dass die Gemeinde ihren Geistlichen als Tauschpartner ansah: Für ihre Abgaben hatte der Geistliche sie mit Sakramenten und anderen Dienstleistungen zu versorgen. Diese Ansprüche auch durchzusetzen war für die Gemeinde auch eine Frage der Ehre. Dementsprechend werden in vielen Konflikten zwischen Gemeinden und ihren Geistlichen wirtschaftliche und pastorale Aspekte verknüpft.

Betrachtet man die Kirchengemeinde als Sakralgemeinde machen sich naturgemäß die Kirchenspaltung die Ausbildung verschiedener Konfessionskulturen im Laufe des 16. und 17. Jh. besonders bemerkbar. Beide evangelischen Kirchen bekämpften Reste katholischer Frömmigkeitspraktiken (Anbetung des Altarsakraments, Wallfahrten, Bilderverehrung) und versuchten Aberglauben, Segenssprechen, magische Riten auszurotten. Volksmagische Elemente blieben am stärksten in der katholischen Konfession erhalten, wurden aber auch hier von den kirchlichen Institutionen streng reglementiert.

Weitere Veränderungen ergaben sich durch die religiösen Entwicklungen im weiteren Verlauf der FNZ, so veränderte auf lutherischer Seite der Pietismus das Erscheinen des dörflich-religiösen Lebens.

Kirchengemeinde als Kultgemeinde bedeutet aber auch die Schaffung von Gruppenidentität, sei es bei Begräbnissen oder in Bruderschaften. Aber auch andere kirchliche Feste waren eben auch gesellschaftliche Ereignisse. Dieser gesellschaftliche Aspekt rückte vor allem gegen Ende der FNZ mit einer zunehmenden Säkularisierung in den Vordergrund.

3.4.3.3. Die Kirchengemeinde als Objekt und Subjekt der Kirchenzucht

Die Kirchengemeinde waren auch Ort obrigkeitlicher Kontrolle und Sittenzucht. Mit dem Prozess der Konfessionalisierung drangen die Landesherrschaft oder kirchliche Institutionen stärker in den ländlichen Bereich vor und versuchten das ländliche Leben zu normieren. Der Einfluss des Landesherren auf die Kirchengemeinde hing sowohl von der Ausbildung des Kirchenregiments wie auch der Konfession ab. So unterstanden im Reich die lutherischen (z.B. Sachsen, Württemberg) wie die reformierten Gemeinden (z.B. Kurpfalz) und ihre Institutionen dem Landesherren, in katholischen Territorien traf dies vor allem in den geistlichen Fürstentümern zu (z.B. Kurköln, Würzburg), in den weltlichen traten die kirchlichen Institutionen eher in Konkurrenz zu landesherrlichen Ansprüchen (z.B. Bayern).

Diese Kontrolle (z.B. durch Visitationen oder Ehegerichte) bezog sich nicht nur auf kirchliche Angelegenheiten sondern allgemein auf sittliches Betragen, die Reduzierung von Luxus, übermäßigem Feiern, Tanzen etc., beinhaltete aber auch eine Diskriminierung außerehelicher Sexualität. Gerade Letzteres war ein Punkt, wo gemeindliches und obrigkeitliches Normenverständnis oft auseinander klafften (vgl. Gleixner, Mensch).

Durch diesen Prozess veränderte sich auch die Rolle der Geistlichen in den Gemeinden, ihre Kontrollkompetenz wurde verstärkt: Sie waren nun nicht nur die Vermittler zwischen Kirche und Welt sondern auch die Mediatoren des religiösen und sozialen Wandels (Burnett, Pastors).

Die obrigkeitliche Kontrolle nahm regional, aber auch konfessionell verschiedene Formen an:

Katholisches Kirchentum

Für die katholische Kirche hat die Widerbelebung des Sends als pfarrgemeindliches Sittengericht eine besondere Bedeutung. Generell war die katholische Kirchenzucht mit ihrem Instrument der Ohrenbeichte eher eine individuelle Disziplinierung und weniger eine Sozialdisziplinierung.

Reformiertes Kirchentum

Die reformierte Kirchenzucht regulierte den alltäglichen Lebensvollzug besonders stark (Schlögl, Bedingungen). In Regionen, in denen die reformierte Kirche gemeindlich organisiert war, entsprach die Kirchenzucht einer Selbstregulierung (Schmidt, Sozialdisziplinierung). Dies konnte aber auch eine besonders starke soziale Kontrolle bedeuten. Sozialgemeinschaft und Abendmahlsgemeinschaft waren aufeinander bezogen, die Reinheit der Abendmahlsgemeinschaft ein Anliegen aller Gemeindemitglieder.

Lutherisches Kirchentum

Auch in der lutherischen Kirche gab es einen gemeindlichen Anteil an der Kirchenzucht, doch dieser kann kaum der Rang einer dörflichen Autonomie zugesprochen werden, da die Bannpraxis in Händen des Konsistoriums lag. Die Sittenzucht war zu einer staatlichen Angelegenheit geworden und wurde teils auch von weltlichen Niedergerichten übernommen. Dahinter stand die Idee, dass die Verfolgung von Sünden ein göttlicher Auftrag an die Obrigkeit war. Falls dies nicht gelang, hätte Gott das ganze Land mit seinem Zorn strafen können. (vgl. Westphal, Kirchenzucht, Schmidt, Konfessionalisierung, 16, 19, 20).

Aber auch wenn die Kirchenzucht in den meisten Gemeinden gleich welcher Konfession durch die Obrigkeit ausgeübt wurde, wurde sie schnell von den Gemeindemitgliedern als Medium innerdörflicher Konfliktaustragung instrumentalisiert (vgl. Schlögl, Bedingungen, 252).

3.4.4. Regionale Differenzierung der Gemeindeformen

von Reemda Tieben

Die Intensität, politische Kraft und funktionale Zusammenarbeit der Gemeindeorganisation war abhängig von mehrere Faktoren. Dazu gehören

- die landes- und grundherrlichen Möglichkeiten, eine Intensivierung ihrer Herrschaftsdurchdringung der Gemeinden durchzuführen;

- die agrarwirtschaftlichen Bedingungen, die zu wohlhabenden Bauern und einer wohlhabenden und politisch starken Gemeinde führen konnten;

- die Vererbungsgewohnheiten;

- die regional unterschiedliche soziale Differenzierung in den Gemeinden;

- die Siedlungsformen der Region;

- die Mentalität der Gemeindeeinwohner (z.B. laut der These von Schama (Schama, The Embarassment), beeinflusst durch eine von Naturgewalten bedrohte Umgebung).

Im Folgenden soll exemplarisch eine regionale Differenzierung der Gemeindeformen entlang der Siedlungsformen vorgenommen werden, wobei zu beachten ist, dass jeweils andere Kriterien für eine Einschätzung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, des Zusammenhalts und der politischen Kraft von Gemeinde zumindest berücksichtigt werden müssen, wenn nicht sogar teilweise ausschlaggebender sind.

Am stärksten war die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde „in Gebieten mit geschlossener Dorfsiedlung, wo der Ackerbau in Dreizelgenbrachwirtschaft betrieben wurde; dort war es wegen der Nachbarschaft der Hofstätten und der Gemengelage der Parzellen in der Flur erforderlich, das dörfliche Zusammenleben, die Anbauordnung und die Flurnutzung verbindlich zu regeln” (Holenstein, Bauern, 13). Heide Wunder spricht davon, dass das Dorf einen Typus ländlicher Siedlung bildete, „in dem lokaler Siedlungsverband mit dem sozialen Verband (Nachbarschaft), dem wirtschaftlichen Verband (Flurgenossenschaft), dem politischen Verband (Gemeinde) und vielfach dem kultischen Verband (Pfarrei) zusammenfiel” (Wunder, Dorf, 71).

In Gebieten mit vorherrschender Einzelhof-, Weiler- oder Streusiedlung entwickelten sich andere korporativ-kommunale Organisationsformen, die laut André Holenstein meist durch eine geringere funktionale Verdichtung gekennzeichnet waren (Holenstein, Bauern, 14).

Außerdem verteilten sich die verschiedenen Regelungs- und Kompetenzbereiche auf mehrere Ebenen der Gemeindeorganisation (Holenstein, Bauern, Bauern, 14): Im oberdeutsch-schweizerischen Raum findet man in der FNZ unter den genossenschaftlich-kommunalen Organisationsformen die Bauernschaften als lokale Nutzungsverbände in Weilersiedlungen, die siedlungsübergreifenden, die Grundlage der Gerichtsverfassung bildenden Gerichtsgemeinden (Tirol, Vorarlberg, Graubünden) und Talgemeinden (inner- und westschweizerischer Alpenraum, Schwarzwald).

In Norddeutschland war die Gemeindeform des Kirchspiels nicht an Dorfsiedlungen gebunden. In Dithmarschen und Ostfriesland nahmen sie Aufgaben in der Rechtsprechung, im Deichbau und in der inneren Verwaltung wahr; in Ostfriesland bildeten sie auch die Basis bäuerlicher Repräsentation auf Landtagen. Wirtschaftliche Fragen wurden in Norddeutschland meist auf der unteren Ebene der aus Einzelhöfen und Siedlungsgruppen zusammengesetzen Bauernschaften entschieden. Dörfer fand man eher in der Lößbörde Niedersachsens und auf der schleswig-holsteinischen und niedersächsischen Geest (Holenstein, Bauern, 14).